Fait divers : Le mari "assassiné" et l'épouse "meurtrière" (Neuville-sur-Ain, mai 1860)

|

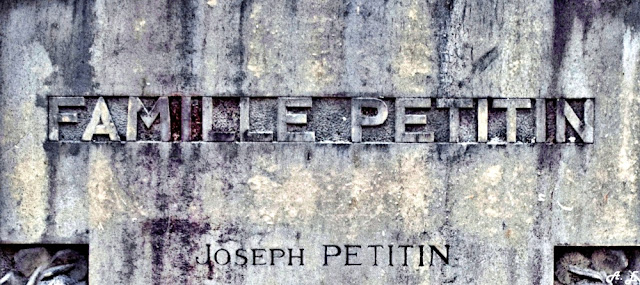

| Pierre tombale de la famille Petitin, cimetière de Neuville-sur-Ain. |

Exposé des faits par la cour d'assise de l'Ain :

Le 12 mai 1860, le garde de Neuville-sur-Ain est averti qu’un habitant de la commune, le nommé Joseph Petitin, gît sans vie au bas de son escalier. L'instruction ouverte par les autorités judiciaires sur la cause de cette mort, met en évidence des circonstances de nature à faire croire à un crime.

Depuis plusieurs années, la clameur publique accuse la femme Petitin d’entretenir des relations coupables avec un nommé Sicot, garçon meunier, enfant de l’hospice de Lyon, habitant la commune. Ces propos, bien faits pour exciter la mauvaise humeur du mari, amènent de fréquentes querelles dans le ménage.

En 1856, Sicot est incorporé au 7e dragons [Unité de cavalerie de l'armée française, créée sous la Révolution à partir du régiment du Dauphin dragons, un régiment français d'Ancien Régime.] Son départ fait quelque peu taire les bruits malveillants qui circulent sur son compte, mais il n’en conserve pas moins des relations avec les époux Petitin : il leur donne procuration pour acheter, à Neuville, une maison dans laquelle il les loge.

Au mois de mars 1860, Sicot, malade, obtient un congé de convalescence et annonce aux époux Petitin son intention de venir passer quelque temps à Neuville. La femme Petitin lui envoie aussitôt 15 francs pour subvenir à ses frais de route, ce qui occasionne une nouvelle altercation avec son mari. Sicot arrive ; on lui prépare un logement dans sa maison ; il s’y installe et mange à la même table que ses locataires.

Remis de son indisposition, il s'occupe chez plusieurs cultivateurs en qualité de manouvrier. [Dans la France d'Ancien Régime, ouvrier, le plus souvent agricole, qui accomplissait des travaux saisonniers pour le compte d'autrui.] Le 12 mai, il travaille en compagnie de Petitin, à Thol, chez le sieur Lucain.

Vers les six heures du soir, Sicot rentre chez Petitin et se dirige aussitôt à la cave où se trouve la femme de ce dernier. Surgit Petitin, qui, voyant sa femme et Sicot réunis, veut faire constater que les bruits qui courent ne sont pas sans fondement : il ferme la porte de la cave et appelle des témoins. Mais personne ne répond et Petitin, obligé d’ouvrir aux deux prisonniers, monte avec eux dans la cuisine, sise au premier étage. Là, une vive discussion s’engage. On crie beaucoup, on se bat, et vers minuit il y a un moment de calme.

Mais tout à coup on entend Petitin pousser ce cri : « Ah, mon Dieu, je suis perdu ! » Peu après, un corps lourd tombe du haut de la galerie, puis des pas et des chuchotements, et enfin le calme.

Ce corps est celui du malheureux Petitin qu’on relève sans vie au point du jour. Ce soir-là, trois personnes seulement se trouvent chez Petitin ; lui, sa femme et Sicot. Le premier étant mort, les deux autres doivent savoir comment l’événement a eu lieu. Ils le racontent bien, mais chacun à leur manière, et la justice voit dans ces contradictions, ainsi que dans des propos recueillis par l’instruction, des preuves suffisantes de culpabilités. Les accusés retombent dans les mêmes contradictions devant la Cour. Ils nient tous deux formellement les rapports intimes qu’on leur attribue. La femme Petitin se couvre le visage de son mouchoir et pousse de continuels sanglots ; mais l’assurance avec laquelle elle répond fait quelque peu douter de leur sincérité. Sicot conserve à l’audience une tenue très convenable ; ses réponses sont faites avec calme.

L’accusation est soutenue par Maître Jandet, procureur impérial. Quant au degré de culpabilité de chacun des accusés, l’ensemble des faits ne permet guère de l’établir. Toutefois, aux yeux du ministère public, la femme Petitin est plus coupable que Sicot ; c’est elle qui demande quelqu’un pour se débarrasser de son mari ; c’est elle qui dit à celui-ci : « Attends que Sicot vienne, c’est lui qui te règlera ».

Maître Dagallier défend la femme Petitin. Pour lui, la mort de Petitin est le résultat d’un accident ; il était pris de vin, s’est endormi sur son balcon dépourvu de rampe et a roulé jusqu’au bas de l’escalier où il s’est brisé la tête. Maître Dagallier ne voit pas dans les propos reprochés à sa cliente autre chose que la preuve de la mauvaise intelligence qui régnait dans le ménage.

Maître Desvoyod, chargé de défendre Sicot, discute les arguments du ministère public. Il demande tout d’abord si la mort de Petitin est bien le résultat d’un crime, et s’appuie sur le rapport des médecins pour établir que l’instruction a été obligée de douter à cet égard. Il pense aussi que Petitin a pu se tuer en roulant le long de son escalier. Pendant toute la soirée, Sicot n’a fait que désarmer Petitin, qui se jetait sur lui et le frappait. Sicot étant coupable, il aurait dû fuir ; mais non, il va lui-même avertir l’autorité de ce qui est arrivé, et c’est lui qui relève le malheureux Petitin.

Verdict :

Le jury reconnait les deux accusés coupables. La Cour condamne aux travaux forcés à perpétuité la femme Petitin, et à huit ans de la même peine, Sicot, en faveur duquel des circonstances atténuantes sont admises.

Source : Cour d’assise de l’Ain (Bourg). Présidence de M. Lachèze. Audience du 24 juillet 1860. Le droit, 29 juillet 1860, p.3).

Malgré Olympe de Gouges qui s'est battue pour le droit des femmes et qui a publié en 1791, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, la Révolution française ne modifie pas la condition des femmes et ne leur ouvre pas le chemin de la citoyenneté. Au contraire, en 1804, le Code civil napoléonien institutionnalise l’infériorité de la femme qui "doit obéissance à son mari".

Dans cette audience du 24 juillet 1860, la discrimination envers la femme est flagrante. Aucun fait ne vient démontrer que Joseph Petitin a été assassiné. Les avocats des deux accusés plaident l'état d'ébriété et l'accident, ce qui paraît tout-à-fait plausible puisque Joseph est tombé un certain laps de temps après sa bagarre avec Sicot. L'accusation avance que les deux amants présumés ont profité de l'endormissement du mari pour le jeter dans l'escalier. Possible. Mais il n'y a aucune preuve. L'accusation rapporte que le mari appelle des témoins après avoir enfermé sa femme et le garçon meunier dans la cave, mais que personne ne répond. Elle dit ensuite que juste avant sa mort, Petitin crie « Ah, mon Dieu, je suis perdu ! », puis qu'on entend des pas et des chuchotements. Qui a entendu ce cri, ces pas et ces chuchotements puisqu'il n'y a ni témoins, ni âme qui vive en dehors des trois protagonistes ? Est-il possible d'ailleurs, qu'un homme qui se brise les os en dévalant un escalier ait le réflexe de crier « Ah, mon Dieu, je suis perdu ! » ? Le penser peut-être, mais le crier, j'en doute. Faute de preuves, on invente des paroles.

Ce que l'on sait, c'est que c'est Sicot qui se bat avec Joseph, et non sa femme. C'est donc lui qui aurait pu avoir un geste malheureux en poussant le mari un peu trop fort. C'est pourtant elle qui écope de travaux forcés à perpétuité alors que Sicot bénéficie de "circonstances atténuantes". Pourquoi un verdict si lourd alors que l'assassinat n'est pas prouvé, et surtout, pourquoi une telle différence entre la peine de la femme et celle de l'homme ? Tout simplement parce qu'il existe depuis toujours une différence de traitement entre hommes et femmes dans la société française. On la décrit "pleurnicheuse", on le décrit "calme et très convenable". La rumeur l'accuse de tromper son mari : elle mérite perpète ! Elle pleurniche au procès, mais elle répond avec assurance : elle mérite perpète ! Elle se querelle régulièrement avec son mari : elle mérite perpète ! Cette pauvre femme est morte au bagne parce qu'un jury d'hommes en a décidé ainsi. Sans preuve de sa culpabilité. Uniquement parce qu'elle était une femme. La discrimination est telle que l'on ne connaît même pas son prénom : il n'est jamais cité une seule fois dans la retranscription du procès. Nous ne connaîtrons d'elle que le nom que son mari lui a donné : Petitin. Patriarcat, quand tu nous tiens...

Commentaires

Enregistrer un commentaire